文章摘要:近年来,伊卡尔迪与旺达的婚姻风波屡屡成为媒体关注的焦点,近日,伊卡尔迪被曝起诉旺达涉嫌传播私密视频一事,再度引发了广泛讨论。该事件不仅涉及到个人隐私的泄露,更加剧了两人之间因感情问题产生的纷争。伊卡尔迪指控旺达出于报复心理,通过传播私人视频进行恶意抹黑,意图制造公众对他的负面印象。这一事件暴露了名人私生活的脆弱性,也引发了关于网络暴力和隐私权的广泛讨论。本文将从四个方面详细分析此事件,包括两人复杂的婚姻背景、事件的法律角度、媒体的影响与社会舆论的反应,以及隐私权保护在互联网时代的挑战。

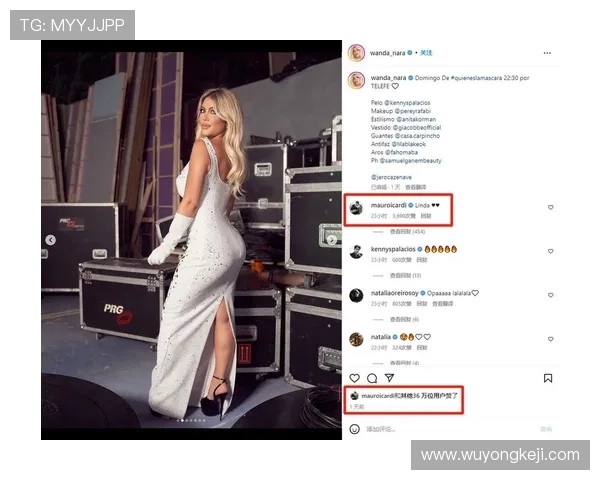

伊卡尔迪与旺达的婚姻始终是公众关注的焦点之一。从最初的浪漫故事到如今的纷争不断,两人之间的关系一直充满戏剧性。旺达曾是伊卡尔迪的妻子兼经纪人,她不仅在伊卡尔迪职业生涯中扮演了关键角色,也在两人婚姻中占据了主导地位。两人之间的关系始终充满了复杂的情感纠葛,外界对他们的婚姻问题也有着不同的看法。

从婚姻中的事业合作到情感裂痕,伊卡尔迪与旺达的关系呈现出越来越复杂的局面。伊卡尔迪在婚姻中屡次被指责为不忠,而旺达则曾公开爆料伊卡尔迪的婚外情,这使得他们的婚姻关系逐渐破裂。两人的关系不仅仅是私人问题,更涉及到了职业生涯、个人形象等多个层面。

这种情感纠葛不仅影响了两人个人的生活,也对外界产生了深远的影响。作为公众人物,伊卡尔迪和旺达的婚姻和分裂常常成为媒体热衷报道的对象,双方的言辞和行为更是引发了外界的强烈反应。如今,随着事件的进一步发展,两人之间的纷争逐渐升级,公众的关注也达到了顶峰。

伊卡尔迪起诉旺达涉嫌传播私密视频的事件,从法律角度来看,涉及了隐私权和名誉权的较量。根据相关法律规定,任何个人的私密视频未经授权传播,都是对其隐私权的严重侵犯。而名人作为公众人物,尽管在一定程度上承受更多的舆论关注,但他们依然享有基本的隐私保护。

此案的法律争议主要集中在视频是否属于伊卡尔迪的私密内容,是否侵犯了他的隐私权。如果视频内容确实是两人私密生活的一部分,而未经过伊卡尔迪同意被泄露,那么这一行为将构成隐私权的侵犯。另一方面,伊卡尔迪指控旺达出于报复心理制造黄谣,这可能会涉及到恶意造谣和诽谤的法律责任。

此外,随着互联网的发展,私密视频的传播已经不再是一个仅限于现实生活中的问题,网络空间成为了侵犯隐私的一个新战场。即便是私人生活中的照片和视频,一旦被泄露到银河galaxy国际网络上,便可能迅速扩散,造成难以估量的社会影响。因此,在此案中,如何平衡公众人物的隐私保护与公众的知情权,成为了法律的一大挑战。

媒体在此事件中的作用不可小觑。在互联网时代,信息的传播速度远超传统媒体的报道方式,社交媒体平台成为了信息交流的主要渠道。关于伊卡尔迪和旺达的私生活,媒体不仅发挥了信息传播的作用,还在某种程度上塑造了公众对事件的认知。

随着事件的曝光,媒体迅速对伊卡尔迪起诉旺达的消息进行了大肆报道,舆论的方向也迅速形成。公众意见分化,有人支持伊卡尔迪维护个人隐私的权益,也有人质疑他是否通过诉讼来对旺达进行报复。在社交媒体上,各种版本的消息和评论层出不穷,媒体的报道几乎主导了事件的走向。

社会舆论的反应也是复杂的。一方面,部分人支持伊卡尔迪通过法律手段捍卫自己的隐私和名誉,认为个人隐私应当得到充分尊重。另一方面,也有不少声音认为,这样的纷争只会让两人更加恶性循环,成为媒体炒作的对象。对于公众而言,事件的发展不仅仅是关于两人私生活的闹剧,更是一次对隐私保护和公众人物形象塑造的深刻思考。

伊卡尔迪与旺达的事件也揭示了隐私权保护在数字时代面临的重大挑战。随着技术的发展,个人隐私的界限变得越来越模糊,社交平台和网络空间让个人的私人生活变得更加脆弱。即便是名人,在面对网络暴力和隐私侵犯时,依然难以保障自身的隐私安全。

在此背景下,如何有效保障个人隐私,尤其是在名人曝光度较高的情况下,成为了社会各界关注的问题。现有的法律体系虽然已经在一定程度上保护了个人隐私,但由于网络环境的复杂性,法律的执行和监管仍然存在不少盲区。对互联网平台的监管和对隐私侵犯行为的惩罚力度亟待加强。

此外,公众对于隐私的认识也需要进一步提高。在信息化社会,许多人已经习惯了在网络上分享自己的私人生活,但这种随意曝光也为隐私侵犯埋下了隐患。此次事件也提醒人们,在享受社交网络便利的同时,必须警惕个人隐私的泄露,合理界定“公开”与“私密”的界限。

总结:

伊卡尔迪起诉旺达事件不仅是一场个人隐私的泄露风波,更是对现代社会隐私权保护问题的深刻反思。在信息化社会中,个人隐私变得更加脆弱,如何平衡公众人物的隐私保护与公众知情权,成为一个亟待解决的难题。法律对于隐私侵犯的制裁力度和互联网平台的责任也需要进一步加强,以避免类似事件的再次发生。

综上所述,伊卡尔迪与旺达的这场官司远不仅是个人恩怨,更是现代社会关于隐私权和名誉权保护的缩影。事件的后续发展不仅关乎两人个人的得失,也可能对社会公众对于隐私、网络暴力等问题的认识产生深远影响。这一事件无疑将成为未来关于隐私保护和法律伦理讨论的重要案例。